《真.哥吉拉》在日本口碑極高,票房到上星期為止已超過 60 億日元。它在中文圈也引起了討論,但不及日本那邊熱烈。除了因為華文圈並不像日本人視哥斯拉為「國寶」,很大程度是由於觀眾的口味非常多元化。

敞若用美國電影的眼光觀看這一部《真.哥吉拉》,就會覺得前半很沉悶,皆因沒有強悍的前線平民英雄擊倒巨型怪獸的畫面。以美國這種「人民先於政府」的思維觀看這部日式官僚主義濃厚的電影,自然顯得格格不入。但《真.哥吉拉》文本非常厚重,這也是它的優秀之處。就像 1995 年押井守在全球造成轟動的《攻殻機動隊》,每個畫面都可以大造文章、細節可以無限延伸。不過說到中文圈較為大架構的分析,我認為主要分為以下三種:

一、 參照哥吉拉由 1954 年誕生、演變至今的完整系譜,解讀《真.哥吉拉》如何尊重哥吉拉的「歷史」,又如何超越六十年的固有觀念。

二、從導演庵野秀明的創作脈絡討論,主要探討《真.哥吉拉》與《新世紀福音戰士》的雷同之處,或者是基於庵野秀明為特攝迷的身份,將《真.哥吉拉》擺放於特攝作品的框架內討論其畫面或故事的優劣。

三、抽空電影影像與文脈背景,純粹討論觀感、情節、敍事結構,或是中心思想。

這三種解讀都沒有問題,《真.哥吉拉》也確能同時包容這三個角度。其中第三種的比例佔最多,也不令人意外。畢竟「哥吉拉系列」未必符合所有人的口味,也很少人有毅力看完從前二十八部電影;此外,也不是每個人都喜歡或熟悉《EVA》以及特攝作品。

有趣的是,因庵野秀明擔當此片導演,令舊哥斯拉影迷以及《EVA》迷對《真.哥吉拉》側重的地方不同,使兩種角度之間出現「明明很不 EVA」以及「明明就很 EVA」的矛盾。這方面的論爭,在湯以豪文章的開首也有提到(他的立場自然屬於前者)。

至於第三種解讀,很容易會變成由個別觀眾的口味(文化背景)決定該觀眾對《真.哥吉拉》是愛是恨。例如機械式地討論起承轉合、劇情是否合理、鏡頭運動和 CG 質量等等;例如上述提到,凡是以好萊塢(荷里活)災難電影的有色眼鏡觀看此片,大概到中段就會想睡覺;又例如以香港式的「政治寓言」作品分析,就會變成「這是一部在抽政治水的電影,反映官僚的無能」。「抽水」一詞其實只能描述香港「文化裡的政治」,在日本「文化裡的政治」是完全不適用的。

本文欲提出第四種解讀方式,既非探討哥斯拉的「演化史」,亦非研究庵野秀明的「精神史」、純粹的情節討論,而是對《真.哥吉拉》故事背後的現實隱喻(Metaphor)及與《EVA》和《哥吉拉》以外的其他作品之互文性(Inter-textual)進行分析。此解讀與第一、二種一樣離開情節,但對照的材料不一樣。由於超脫了文本,難免有過度解讀之嫌。本文無意主張以下分析必定是庵野秀明或劇組的意圖,純粹嘗試確立另一個角度的討論

■ 現實的隱喻:沒有溫情的「核」與「災」

第四種解讀並非沒有人提出過,只是較少完整的討論,在不少文章中都屬於「順帶一提」的部分。《真.哥吉拉》的事件經過分明是日本「311 核事故」的重現——相信對很多人來說,此一隱喻簡直呼之欲出。哥吉拉的誕生源於二戰的原子彈以及 1954 年第五福龍丸氫彈試爆輻射污染事件,是核子科技的「生態化」象徵。

《真.哥吉拉》中的哥斯拉不再是核武的動物版,而是核電廠的具現化。哥吉拉體內擁有核反應爐,走過的地方都會留下輻射反應,而循環系統(血液)擁有為反應爐降溫的功能,身體構造與核電廠極為相似。

哥吉拉以第二型態(還沒脫離水棲動物外表的形態)衝到岸上,催毀房屋,有如 311 對海岸地方造成嚴重破壞的海嘯;事後哥吉拉的足跡都留下了輻射量,政府卻壓下消息,就像東京電力當年刻意隱瞞福島核第一電廠輻射洩漏的嚴重程度;總理成立的「緊急對策本部」,當年的菅直人針對福島核電廠成立的「緊急災害對策本部」屬同類型的處理手法;期後主角矢口蘭堂實行的「降魔酒作戰」,使用了高壓水車將血凝結劑注入哥吉拉的口中,水車與東京電力向福島核電廠灌水的車輛為類似的型號。

衝入東京輻射污染區向哥斯拉灌血凝結劑自衛隊和美軍,就像當時投身前線的「福島死士」,冒著核爆與患癌的危險處理事件。矢口蘭堂的事前演說充滿對這群敢死隊的敬意與歉意,相信庵野秀明對 311 的死士也是同樣的心情。

福島第一核電廠

關於《真.哥吉拉》中政府的對應與 311 核事故的雷同之處,已有不少人做了仔細的對比。但有一點是較少人提出的:哥吉拉在「降魔酒作戰」之後凍結,默默地站在東京站旁邊。矢口語重深長地說:「人類總要跟哥斯拉共存。」站著不動、卻像睡火山一般隨時爆發的哥斯拉,有如至今仍然未能處理的福島核電廠,繼續威脅著關東地區。

順帶一提,《真.哥吉拉》的片尾可以見到「取材協力」包括了「小池百合子」與「枝野幸男」兩人。小池百合子是現任東京都知事,也是日本首位女防衛大臣,劇中的防衛大臣花森麗子顯然是以她為原型;枝野幸男目前擔任日本民主黨幹事長,311 期間為內閣官房長官,因此曾代表日本政府召見記者。內閣官房長官就是劇中主角(內閣官房副長官)矢口蘭堂的直屬上司。直接從有 311 對應經驗的政治家取材,可見《真.哥吉拉》是 311 事件隱喻的看法絕非無的放矢。

小池百合子,現為東京知事(市長,2016)

也有些場景脫離了 311 事件,比如哥斯拉以熱射線燒毀東京的場景(香港人會想起幻彩詠香江……)。它在影射二戰的「東京大轟炸」。不過分別在於雖然美軍投下了 MOP II,卻是基於《日美保安條約》幫助日本而轟炸哥斯拉,不像 1945 年那樣是想攻擊日本。攻擊反而來自地面。事後聯合國安理會通過決議,為消滅哥吉拉而向東京投下原子彈。

這顆原子彈暗指日本二戰時幻想的「丟向東京的第三枚原子彈」,會使東京從此消失。當年昭和天皇之所以宣佈無條件投降,某程度上是想避免這件事發生。日本自此就成為美國的附屬國。矢口蘭堂曾說「戰後即永遠」,意思是戰敗傷痕至今仍影響著日本社會。上述可見,《真.哥吉拉》對現實的隱喻,主要循著兩個方向:「核」與「災」。

「核」是核科技(無論核能或核武)與日本人對它的複雜情意結,「核」與戰敗傷痕息息相關。日本人在廣島和長崎的毀滅性攻擊見證了核武的威力。但六十年代進入工業社會,製造業佔的 GDP 逐漸超過農業,電力需求大增。化石燃料日益減少,國際社會又有一段時間大力推崇核能,冷戰時期核武亦是資本共產兩大陣型互相牽制、建立「恐怖的平衡」(M.A.D.、互相保證毀滅原則)的抑止力,結果核科技變成了必要之惡(Necessary Evil)。

當時經濟正高速起飛,日本人雖然對核能感到恐懼,但抱持著「為了國家的未來也沒辦法,忍受一下吧」的態度放著不管,只在文化上透過怪獸「哥吉拉」釋放心中的恐懼。然而,經濟泡抹在九十年代爆破,日本又進入後工業社會,服務業取代製造業,電力的需求不增反減,加上切爾諾貝爾事件、311 事件,日本人的反核思想已到達前所未有的高度。

如此一來,《真.哥吉拉》是否反核?這很難說,就像裡面對於集體自衛權的描述既不左也不右,非常現實地探討要不要出動,《真.哥吉拉》中核科技的利與弊也是相當中性、現實。不論是否反核,核電廠,特別是廢棄了的福島第一核電廠的存在已是一個事實,即使希望它消失也不容易,日本需要學習與其共存、思考對應的方式。

「災」是日本恆常面對的天災,以及隨之而來的人禍。比如 311 事故,最初是海底地震及其引發的海嘯,這是天災。然而福島第一核電廠的洩漏和東京電力的隱瞞並處理不當,其實是人禍,由本來的「天災」變成人為的「核災」。

《真.哥吉拉》的結尾,特地對凍結了的哥吉拉的尾巴進行特寫鏡頭。可以見到,能夠單細胞繁殖的哥吉拉,尾巴正在分裂出無數人形的物體。哥吉拉的「第五形態」其實是人類。日本人長久以來與天災(火山、地震與海嘯)共存,對應經驗相當豐富,市民自小就接受防災演習訓練。311 之所以演變成一個嚴重事故,卻是日本長年的共業。

《真.哥吉拉》的老臣子們嘴巴總有一句口頭禪:「這是預想外的情況,沒有足夠對應也沒辦法。」明明是自作孽,卻推搪指這是預想外的事態。庵野秀明安排大半個內閣被哥吉拉的熱射線燒死,讓年輕而思考靈活的矢口蘭堂率領一眾不被看好的御宅族型公務員對付哥吉拉、拯救國家,意味著整個官僚體系需要進行大清洗,交給真正清楚事態的人負責。假若 311 時期擔任總理的菅直人不是應用物理學出身,明白核電廠意外的嚴重性,說不定就會像電影中的總理那樣猶䂊不決,令事件一發不可收拾。

值得注意的是,《真.哥吉拉》對「核」與「災」的態度與普遍的「日本電影」都不同,毫無半點溫情。311 過去五年一直影響日本電影,日本政府在災後亦大幅資助描述福島災民的電影。而這些電影,像是 2014 年枝裕和執導、由松山研一主演的《家路》,都在強調家庭、警察、鄰舍的溫情,彷彿認為給予愛與關懷就可以拯救災民。甚至連改編自東野圭吾小說的《天空之蜂》都要添加原創劇情,描述小男孩高彥二十年後成為自衛隊隊員在 311 期間救災。

《真.哥吉拉》完全不賣弄溫馨感,相當冰冷。當連「神劇」《半澤直樹》每集都要呈現半澤直樹在家中與妻子花的晚飯,《真.哥吉拉》甚至懶得告訴觀眾究竟矢口蘭堂有沒有妻兒。311 事件是個「問題」,還未完全解決,思考如何應對才是當無之急。這麼非一般的電影在日本居然可以大賣,是否暗示著日本觀眾口味正在變化中?

––

■ 虛構的互文性:《機動警察電影版》

《真.哥吉拉》開首有一個饒富趣味的情景,上映後也引起討論。哥斯拉外表的第一個片段被電視台拍到,總理邀請了三位學者到官邸徵詢他們的意見。三位分別說「是恐龍還是鯨魚的變種,只看影像並不清楚」、「是不是新品種水棲動物,要看實物才知道。」、「這影片是不是真的?單以臆測去判斷,這並不是生物學。」,均是毫無用處的看法。

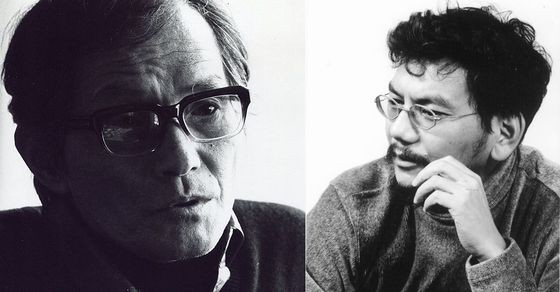

三角色的演出者並非職業演員,他們的真正身份是電影導演。其中緒方明外表與宮崎駿非常相像,令人不禁懷疑這三位導演的亂入是否在影射幾位動畫導演。有人製作了對比圖,認為他們分別代表富野悠由季(犬童一心)、高畑勳(原一男)和宮崎駿(緒方明)。

從故事的情節裡可以看到,庵野秀明似乎在諷刺三人雖然是文化產業中的領頭人物,卻無法把握日本現狀,只能給予似是而非的意見。這是由於日本文化(個人)與政治(公共)在戰後開始越來越分離。

六十年代聯合赤軍事件過後,日本的反抗運動陷入低潮(當年不叫「社會運動」,多數叫「工人運動」或者「學生運動」)。到七八十年代「生活保守主義」與「一億總中流」抬頭,日本人普遍覺得政治交給政治家管理就好,自己只需要支撐國家的經濟,進入大企業努力工作、養活家人,直至退休拿退休金安享晚年。而文化就是這些人的消費娛樂。問題是,「學校、家庭、企業」的鐵三角早已過時。經濟與政治根本從來未曾分離過,「官僚—財閥—議員」一直是日本盛行的三角利益集團。在底下當打工族的人民卻刻意忽略這事實。

而這些動畫導演,則未能發現社會結構早已改變,繼續製作脫離現實的作品。富野悠由季只在幻想世界中描繪戰爭;高畑勳製作速度極慢;宮崎駿完全抗拒網絡,繼續活在自己的吉卜力王國裡面。三位生物學家只拿影像作為參考材料,不走出畫面到現實考察,也對網絡的情報不屑一顧,最終什麼都做不到。文化引導社會反省與更新的功能,經已完全失去。

大部分解讀在這裡就止步了。但其實還沒完結,因為整個隱喻並非單單在諷刺三人。在《真.哥斯拉》裡,埋藏了第四位生物學家/電影導演/動畫導演,也就是岡本喜八。

他就是引誘哥斯拉到關東海灣的人、一連串事件的作俑者牧悟郎。在牧悟郎的檔案裡,可以看到他的照片。他的「演出者」是早在 2005 年就去世的導演岡本喜八。岡本喜八是昭和電影的代表人物之一,與哥斯拉的創造者圓谷英二同期,以戰爭電影聞名。最近重拍的《日本最長的一天》,舊版(1967年)正是由他執導。而《日本最長的一天》也是會議的場面佔大多數,與《真.哥斯拉》異曲同工。

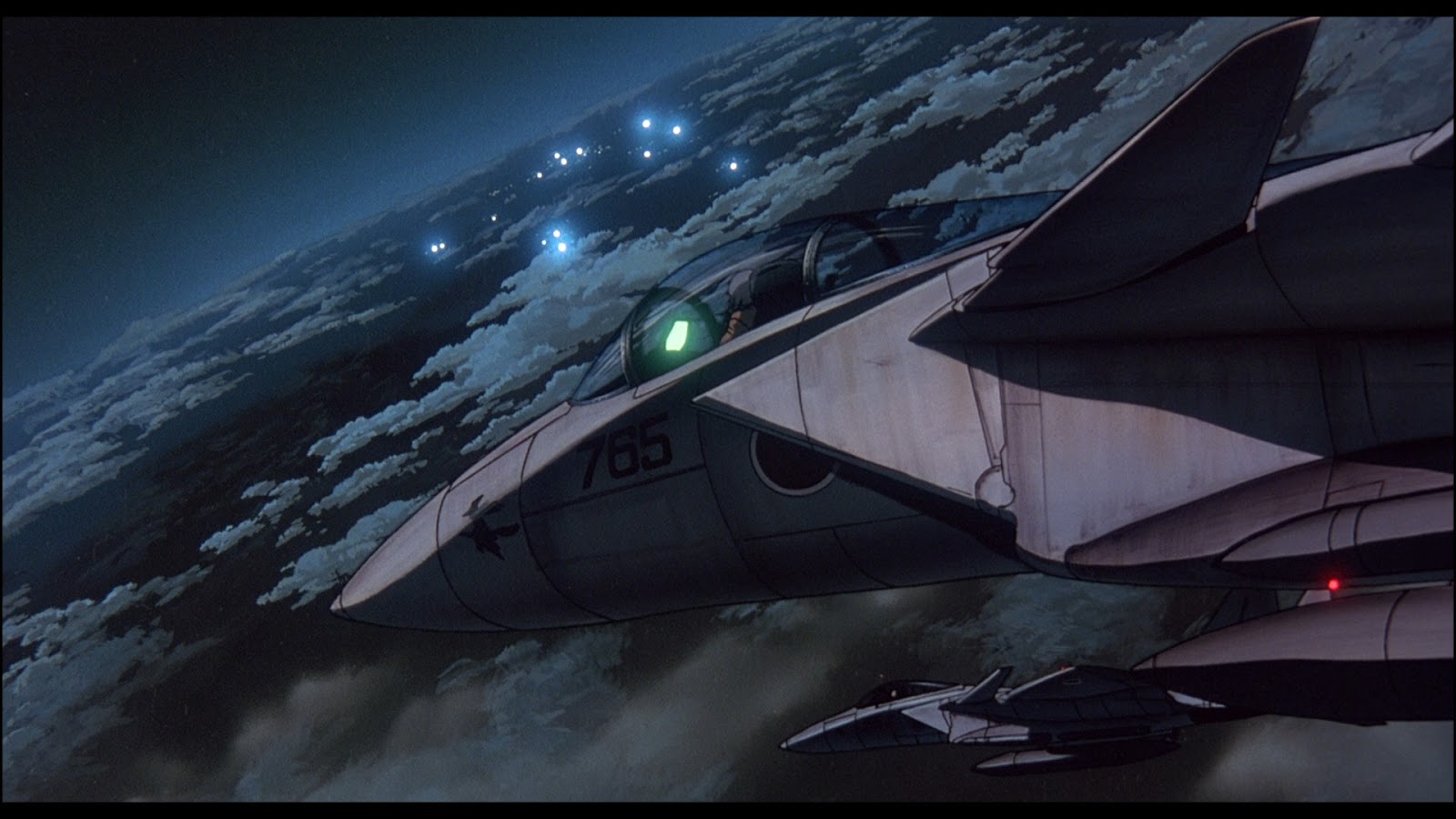

那麼,牧悟郎(岡本喜八)究竟在影射哪一位動畫導演?以消去法思考,其實並不難猜:押井守。岡本喜八的電影對押井守影響很深。他的代表作《機動警察電影版》中後藤隊長把自己的下屬稱為「獨立愚連隊」,明顯是向岡本的同名電影致敬。只要稍為做對比,就會發現《真.哥斯拉》與《機動警察》兩部電影版的情節驚人地相似。

—

■《機動警察電影版》第一部:東京毀滅戰

《機動警察》設定在 2000 年,為對應全球暖化導致水位上升、陸地減少,日本政府啟動「巴比倫計劃」,在東京灣興建大型人工陸地,關東地區投入了大量名叫 Labor 的大型機器人。而主角是駕駛 Patlabor 打擊 Labor 犯罪的機動警察特車二課第二小隊。

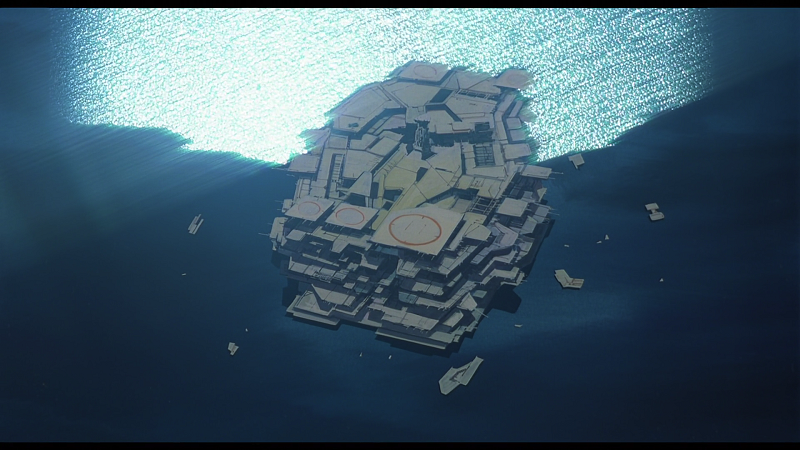

1989 年《機動警察電影版》第一部中,東京灣上面蓋了一座 Labor 維修平台「方舟」。天才軟件工程師帆場暎一開發了能令 Labor 性能提升 30% 的OS「HOS」(Hyper Operating System)之後,就在「方舟」的頂部跳樓自盡。他為破壞「巴比倫計劃」,在 HOS 裡面埋藏了令 Labor 失控的機能,只要接收到低音波就會啟動。最終特車二課被逼拆毀作為「低音波笛子」的「方舟」,阻止了帆場的計劃,但也因此令「巴比倫計劃」延期。帆場的目的算是達到了。

覺不覺得帆場暎一跟牧悟郎很像,都是留下一個爛攤子就自殺了?其實不單如此,哥吉拉(第二形態)首次出現的地方正是東京灣。而牧悟郎那艘快艇「光榮號」的位置就是「方舟」的所在地。換言之,兩人自殺地點經緯度是一樣的。

「方舟」,《機動警察》

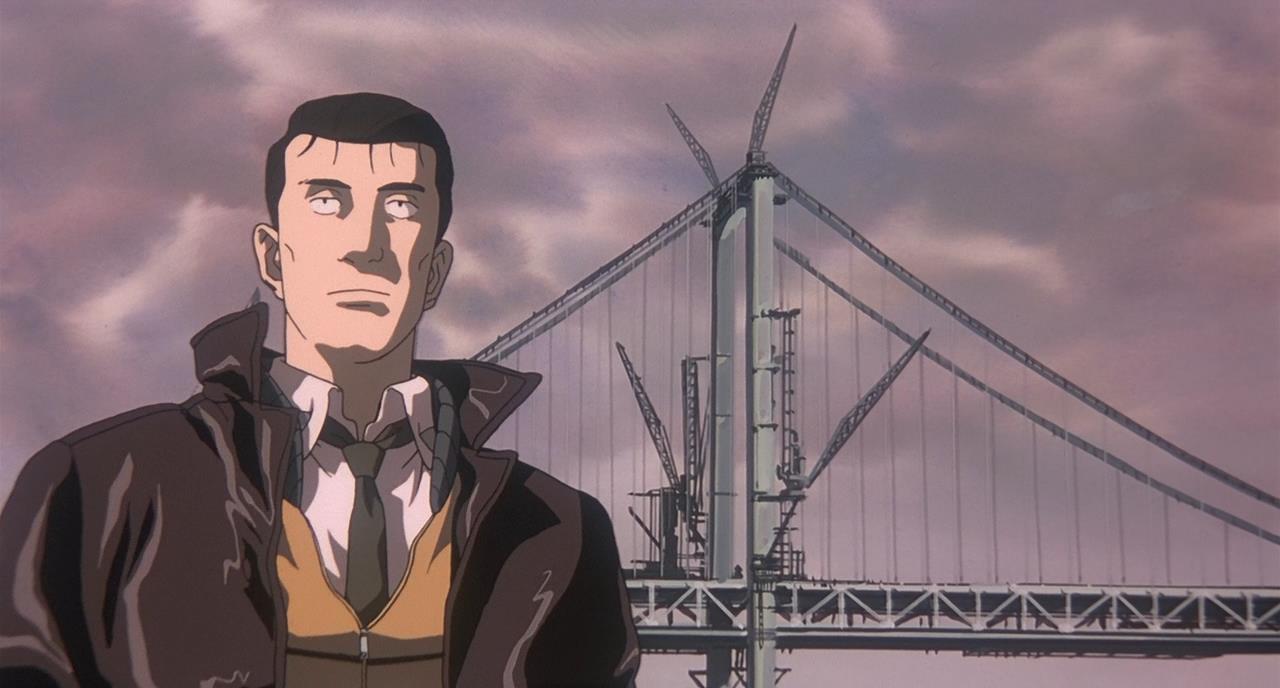

松井刑事追查帆場暎一過去時經過的街景

押井守明顯站在反派帆場暎一那邊。高速的發展使舊建築一一消失,令人遺忘歷史、文化、傳統、回憶。帆場無法接受一個只懂向前衝、遺忘而不會反省、回顧的社會。一想到連活在當下的自己遲早也會被人連根拔起,他就恨不得令象徵發展的「巴比倫計劃」停下來。此計劃其實也是「官僚—財閥—議員」的產物,是政府與工業鉅頭篠原重工勾結的成果。「巴比倫計劃」是《機動警察》的核心設定,而主角特車二課則是其守護者。《電影版》第一部卻批判整個世界觀本身,可謂極其大膽。

帆場暎一痛恨鼓勵遺忘的「巴比倫計劃」;牧悟郎痛恨害死了妻子的核輻射。「巴比倫計劃」與核電廠同樣是「為了日本」的基礎建設與官商勾結的結晶,也同樣會帶來一定程度的犧牲。在日本的「國體」面前,帆場和牧的損失顯得微不足道。泡沫過後,發展還是正義嗎?很顯然,押井守與庵野秀明都不這麼想。

—

—

■《機動警察電影版》第二部:和平保衛戰

如果說《真.哥吉拉》情節是繼承自《機動警察電影版》第一部,那它「現實 v s虛構」的意念則是繼承自 1993 年的《電影版》第二部。庵野秀明之所以沒對押井守像對其餘三人那樣嘲諷,是因為《電影版》第二部是九十年代極少數能描繪日本政治現實的文化作品。

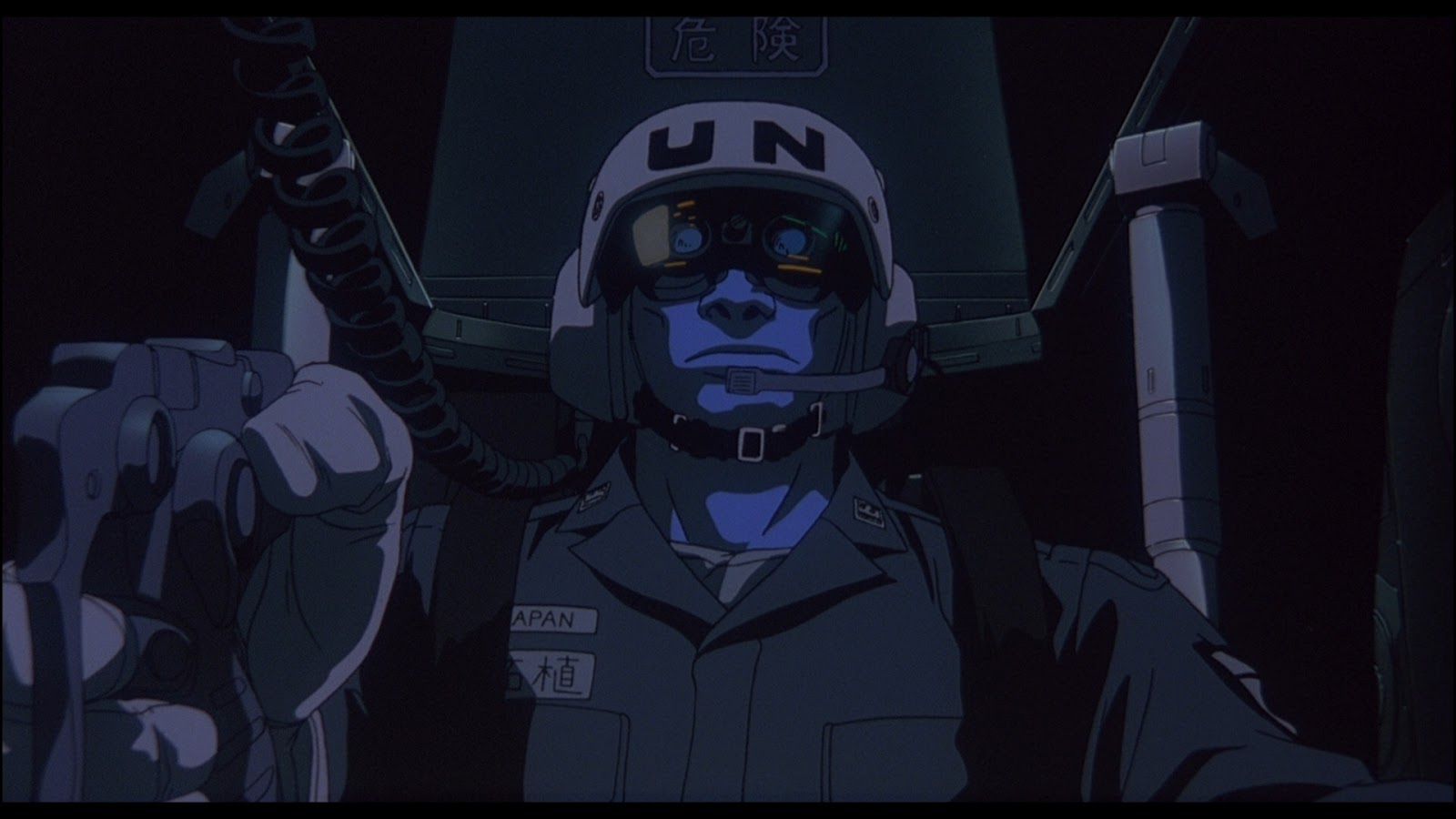

《機動警察電影版》第二部同樣以一名男人作為故事中心。1999 年在東南亞某國,聯合國派遣維持和平部隊鎮壓恐怖份子,日本自衛隊也在其中。然而由於《日本憲法》第九條限制自衛隊在日本境外的軍事行動,即使被敵人攻擊也不能還擊,最終整個小隊全滅,只有隊長柘植行人一人存活。

柘植行人事後決定向日本戰後一直存在的「絕對和平主義」報復,駭入美軍和日本自衛隊的情報系統,製造了飛彈炸毀橫濱海灣大橋、幻之空襲兩大事件,煽動日本警視廳與自衛隊的矛盾。逼使自衛隊引用《自衛隊法》第 78 條「治安出動」,取代警察降臨日本東京。柘植行人在自衛隊有所行動之後以強力的 ECM 干擾所有訊號和炸毀所有天線,令關東地區成為「情報孤島」,製造了一場「真實的都市戰爭」。

第二部幾乎沒有 Patlabor 出場,它是三年後的世界,「巴比倫計劃」早已完成,關東地區不再需要 Labor 了。讓人最深刻的,反而是荒川與後藤隊長在東京灣長達四分鐘的對話,這段對話已成為《機動警察》的經典場景,也是整部電影的中心思想:「和平 vs 戰爭」與「現實 vs 虛構」。

所謂的「絕對和平」根本不存在,日本只是將「戰爭」驅逐到國境之外、螢幕後面,把它當成影像(虛構)中的想像。日本(或者世界)根本沒有脫離戰爭,只不過處於戰爭的後方,把這個「後方」冠以「和平」之名自欺欺人。日本把「和平/現實」與「戰爭/虛構」錯配了。

《機動警察》劇場版第二部的經典對話場景

螢幕裡的戰爭也是真實,本地的和平才是虛構的。《日美保安條約》的保護、加上媒體與觀念的雙重夾擊,使日本一直活在錯誤的安穩中,結果催生了像柘植行人等的悲劇人物。因此柘植行人炸毀了所有天線和雷達,破壞東京的媒體架構,並將東京都變成戰爭的「最前線」,希望人離開影像、回到現實體驗真正的戰爭。

《真.哥吉拉》中也可以看到日本政府對於在東京動用自衛隊的恐懼。自衛隊與「戰爭」同樣,對市民來說是個「虛構物」、影像中的存在。集體自衛權一直沒有使用過,它從未正式現身東京。庵野秀明即使想在「現實」尋找「都市戰爭」的材料也無從找起,只得訴諸「虛構」,向押井守偷師。

《電影版》第二部是押井守對「假若自衛隊進駐東京」這命題進行的思想實驗。第二部仔細刻劃腐朽的組織和當中的清醒者、前線和高層的對立,還有對集體自衛權、情報社會和「押井式」都市論的思考,對後來的日本文化產業造成極深遠的影響。本廣克行曾明言《跳躍大搜查線》是參考自《電影版》第二部,他的第一部動畫作品《PSYCHO-PASS》,當初其實是想製作《機動警察》的現代版。1995 年的《攻殼機動隊》是押井守登上國際舞台的契機。在這之前,他早就憑此作於日本動畫界(與電影界)立足。

—

—

■ 世代的交替:超越「現實 vs 虛構」

《機動警察電影版》第二部的「現實」是「戰爭」、「虛構」是「和平」。那《真.哥吉拉》的「現實」與「虛構」分別在指什麼?在文宣可以看到,「現實」的注音是ニッポン(日本);「虛構」注音是ゴジラ(哥吉拉)。製作人佐藤善宏明言:「除了哥吉拉,一切都是真的。」整部電影對「現實感」非常執著。只是除此之外,《真.哥吉拉》亦有超越這個二元對立的企圖。

矢口於中期開始率領的「巨大不明生物特設災害對策本部」成員均是在官僚系統裡不被看好的人。他們有各式各樣的性格、喜好,卻無法與普通人社交。然而這一群人,結局卻成為了消滅哥斯拉的功臣。雖然各有特色,但他們的「宅味道」一目了然,當成廣義而言的「御宅族」應該並無不妥。《真.哥吉拉》就是御宅族拯救日本的故事。

《機動警察》的主角們均是因為獨特的性格,被貶到「特車二課第二小隊」的「失敗公務員」。他們有 Labor 狂熱者、與家人斷絕關係者、「開槍」狂熱者、高大強壯但內心柔弱者、適應不到舊工作的前白領,全部都是怪胎。每天忍受從遙遠的上海菜飯店送來的外賣、往返要兩小時的便利店、除草、種菜和無所事事,每次出動也得被市民責罵「稅金小偷」。但這群人卻在兩部《電影版》擔當了解決重大事件的角色。

《機動警察》於 1988 年誕生,當時「御宅族」一詞仍未流行,要到 1989 年宮崎勤事件後才廣為人知,因此「特車二課」的角色塑造未必受到「御宅族」這概念的影響。他們比較接近八十年代流行的用語「新人類」,意指與前世代價值觀完全不同、打破常識的世代,沒有升遷的欲望、對國家沒有歸屬感、沒有生孩子的意欲、高度依賴便利店生活的人。因為在社會體制是被排斥的人群,他們無法出人頭地,總會被丟去做最麻煩的工作。「特車二課」待遇極差,卻又負責處理「拯救關東地區」等麻煩事,但他們並沒有背負任何偉大使命,只是在工作而已。

《真.哥吉拉》和《機動警察電影版》可以看到成功人士(當權者)與邊緣者(新人類、御宅族)的對立。但兩者有所不同。《機動警察》是高層與前線的對立,也就是只以影像把握現實的人,以及在現場體驗現實的人(新人類)之間的矛盾;《真.哥吉拉》則是「影像世代」與「情報世代」的對立。

高層內閣和三位生物學家是從電視台、自衛隊傳送過來的影像來把握哥吉拉的動向,然後在會議廳紙上談兵;「災害對策本部」的成員個人都擁有個性化的電腦,從社交平台、各種數據挖掘工具、感應器收集而來的情報,整合出現實的全貌,尋求解決之道。所謂「御宅族」,就是對「情報」敏感度極高的群族。

換言之,《真.哥吉拉》企圖超越《機動警察電影版》第二部的「現實 vs 虛構」。《電影版》第二部主張「現場」是真實,「影像」是虛構;《真.哥吉拉》的主角矢口並非前線公務員,但他與下屬均認為「影像」只是現實情報的一部分,需要再從不同來源搜集大量情報,再整合成「真實」。換言之,「現實(現場)vs 虛構(影像)」在當今的情報社會早已過時。

押井守與庵野秀明同樣在批判「影像」。但押井守批判的是那個時期(1993年)以「影像」把握現實的方式;而庵野秀明在演繹相同的批判同時,亦指出超越「影像」的方式不是關掉電視、打開家門、走回現實,而是學習如何從情報洪流中拼湊出有意義的圖像。

本來沒打算寫這麼長,但執筆過程中靈感不斷膨脹,於是花了比預想中長的時間來整理。《真.哥吉拉》能討論的內容還不止如此,比如「降魔酒作戰」有詳細參考日本神話,最終決戰時使用 JR 電車自爆攻擊的線路、顏色等等令日本鐵道迷樂此不疲。這些部分已經超出我的能力範圍,因此不便詳述。在此亦感謝各方好友,這篇文章不少內容並非只出自我一人,是與很多人討論之後的成果。

當初看到庵野秀明的名字,就對《真.哥吉拉》毫無期望,只抱怨了一句:「連《新世紀福音戰士新劇場版》都還沒完成,怎麼另起爐灶了?」但七月時被日本熱烈的回響嚇了一跳,開始對它感到好奇。到香港一上映就立即跑到戲院,結果被強大的劇本炸掉了腦袋,打下了這七千字。不知道未來十年,還有沒有一部電影可以令我如此激動。