從 2016 年 11 月絆愛(キズナアイ)誕生至今已一年半有餘,在 Virtual YouTuber(以下簡稱 VTuber)這個概念早已被大家所熟知、相關介紹文也不計其數的今天,還有什麼需要講的呢?

如果有讀者知道推特上的網路文化研究家木村すらいむ,會發現本文的標題與木村在四月份撰寫的《Virtual YouTuber 文化論(バーチャルYouTuber文化論【最新版】なぜブームに?理由を徹底解説!)》完全相同。

在其《Virtual YouTuber 文化論》一文中,木村對 VTuber 從誕生至今的歷史與極具影響力的 VTuber 個人,再到幕後的製作技術都一一作了鉅細靡遺的知識普及。然而,木村的關注點主要集中在技術與運營層面和歷史外部事件的聯繫上,儘管標題叫做 VTuber「文化」論,但是對 VTuber 的文化缺乏一種內側視角,同時作為文化「論」,木村對 VTuber 文化現象的闡釋也不多。

如果讀者再去看其它介紹 VTuber 的 文章想必會發現也都有同樣的情況,本文的目標正在於對 VTuber 做一次真正的「文化」「論」。想要一次性盡述 VTuber 文化現象的方方面面必然是不可能完成的任務,不過筆者希望本文能夠正式開啟一些關於 VTuber 文化的討論域。

■ 概念理論史

當我們正式進入 VTuber 文化現象的討論,一個無法迴避的核心問題便是:VTuber 是什麼?在許多文章中讀者會發現: VTuber 被描述成一種類似於迪士尼樂園中扮演米老鼠與唐老鴨等虛構明星的工作人員。

在遊客面前,工作人員絕對不能摘下他的角色頭套露出人類身份,因為他們的角色扮演活動是一種商品提供者與消費者之間的默契,目的是給小朋友們帶來夢想。而很多人認為 VTuber 文化正是迪士尼此機制的一種延伸。

還有一些人對於 VTuber 已經非常熟悉,瞭解各種各樣的 VTuber 們形成了一個內容與類型極其多樣的文化圈,因而不會簡單給 VTuber 這個概念下定義,而是對 VTuber 們分門別類進行介紹。不難看出,持有前一種認識的人對 VTuber 的印象集中在絆愛上,而持有後一種認識的人主要以一種共時性的方式對 VTuber 圈整體進行全盤勾勒。

VTuber 並不是一個固定的概念,其含義在文化活動的歷史中不斷變更調整以適應新情況。因此筆者在本章會結合 VTuber 誕生至今的歷史來做一次歷時性分析(當然並非學界中嚴格意義上的德國概念史方法),並說明 VTuber 這個概念,是如何在內容提供者與觀眾之間的身份建構與認同過程中發展至今的。

■ 她闖入了我的生活

眾所周知,絆愛是第一位正式以 Virtual YouTuber 概念出道的 YouTuber,很多愛好者也知道在此之前就已經存在進行著類似活動的個人和團體,比如 Ami Yamato 和W EATHEROID TypeA Airi(ポン子)。更進一步說,在虛擬與現實的結合上進行各種影像實驗的創作者也早有先例,比如由石館光太郎監督的動畫《半熟偶像》便是這樣一部作品。那麼為什麼要說 VTuber 第一人是絆愛呢?

當然,絆愛是第一位以此名稱來命名自己的活動的 VTuber,不過當我們深入其內部,就會明白,這更多並不是一種機緣巧合,而是有其內在邏輯。

在 VTuber 誕生之前,網路上已經存在著一種影片部落格(video blog,簡稱 vlog)文化,人們以視聽形式代替純文字傳達來製作部落格內容,而被追認為 VTuber 大前輩第一人的 Ami Yamato 正是從影片部落格中脫穎而出的一個另類。

一般的動畫 vlog 頻道存在三種影片形式:

1. 與動畫完全無關的、製作者本人抛頭露面的影片

2. 由製作者或者製作者邀請的聲優進行配音的動畫短片

3. 以動畫、插畫為傳達方式「書寫」的影片部落格。

可以注意到在三種影片類型裡,(1)是現實影像,(2)是純虛構影像,(3)是以繪畫方式「書寫」的現實記事。現實就是現實,虛構就是虛構,現實與虛構以涇渭分明的形態存在於語境中。Mirai Akari(ミライアカリ)頻道的前身愛琳(アニメ娘エイレーン)也屬於這一類型,愛琳的視頻沒有出現過其真身,以類型(2)和(3)為其頻道的主要內容。

在這種背景下,Ami Yamato 就顯得尤其別具一格。從其頻道的第一個影片開始,Ami 就直面鏡頭,以虛擬形象進行 vlog 活動。在視頻裡,一個動畫人物像現實中的任何普通人一樣,記錄個人生活的瑣事和感思,錄製私人趣味的小影片,對實拍電影進行二次創作、以虛構身份同現實演員對話,

甚至坦然自若地漫步在現實倫敦與東京的大街上向觀眾介紹當地風土民情——Ami Yamato 打破了虛構與現實的界限,讓一個虛擬形象栩栩如生地出現在毋庸置疑的現實場景中,做任何現實人類都可以做到的現實活動。而我們自始至終都不知道她的設定和生活到底是虛構還是真實的。正是在這種意義上,Ami Yamato 被追認為第一位 VirtualYouTuber——一位打破了現實與虛構界限的「人」。

在上面這個影片中,Ami 對於人們不停追問她究竟長什麼樣作了一個有趣的回答——給虛擬角色「卸妝」露出「素顏」

打破現實與虛構的界限,現實參與虛構,虛構參與現實,這便是 VTuber 概念的核心趣味之一。絆愛便是在這層含義上,將概念作了進一步推進。

與 Ami 對比,更能凸顯出絆愛的與眾不同。Ami 打破現實與虛構界限的方法是製作出一個半真半假的虛擬角色,虛擬角色泰然自若地闖入每一處現實人類的活動領地,進行和現實人類無異的活動,過著如現實人類一般的生活。

而絆愛並不只是作為一個虛擬角色出現在現實語境裡——她生活在一片沒有任何東西的虛空之中,可以使用任何資訊交流媒介在其中活動。她自稱為人工智慧,而將觀眾稱為「人類的大家」。這是保守或者倒退嗎?不,這是一種更激進的姿態。

Ami 想要在現實中逛街就可以隨時隨地無障礙地在現實中進行,而絆愛想要進入現實遊玩只能用 Google 地圖街景模擬——絆愛不能進入現實。

換句話說,Ami 是在現實中混入一個虛構人類,而絆愛則是連帶著整個虛構世界,以資訊交流平台為仲介,闖入現實的話語場。Ami 讓虛構表象被賦予現實身份闖入現實,絆愛則將整個虛構世界「刺入」了現實。

前者是一種虛構形象與現實世界外觀的不協調帶來的張力,而後者是徹底仿佛著名的後設遊戲《Ever17 —the out of infinity—》或著皮藍德羅(Luigi Pirandello)一般,打破了第四面牆,在故事世界與現實世界搭建了橋樑,虛構入侵現實,

與此同時,絆愛又與那些後設故事相異,是真正的在此時此刻發生著、成長著,不是任何已經完成的作品,甚至只要條件理想就可以一直持續進行下去——換句話說,絆愛創造了一個大型、持久的 metafiction(後設小說)文本。

我們可以看看輝夜月團隊策劃者當時的反應:看到絆愛的時候是受到了怎麼樣的衝擊呢?

Ao 醬:像是動畫裡存在的角色,以及和吉祥物之類的形象所完全不同的存在。到現在的動畫角色塑造都有離不開的「角色框架」的感覺我覺得。但是第一次看到絆愛的時候,角色本身有著屬於自己人格的感覺,與普通的藝人和演員一樣——調換過來也不奇怪,成為仿佛真實存在於你身邊的人。

令人感到衝擊的是能把這些變成現實的技術居然被實現了!不管是動畫角色還是小說角色,他們都生活於作品的敘境,無法脫離劇本設計好的情節去表現自我。無論我們如何欣賞作品,終究要將他們視為虛構。而絆愛卻真正突破了這層虛構與現實的境界線,成為一個活生生的角色,一個「仿佛真實存在於你身邊的人」。

由此,絆愛成為了第一位正式的 Virtual YouTuber。她帶來的不僅是 VTuber 這個名稱,而且還提供了一種具有巨大吸引力的 metafiction 構成。

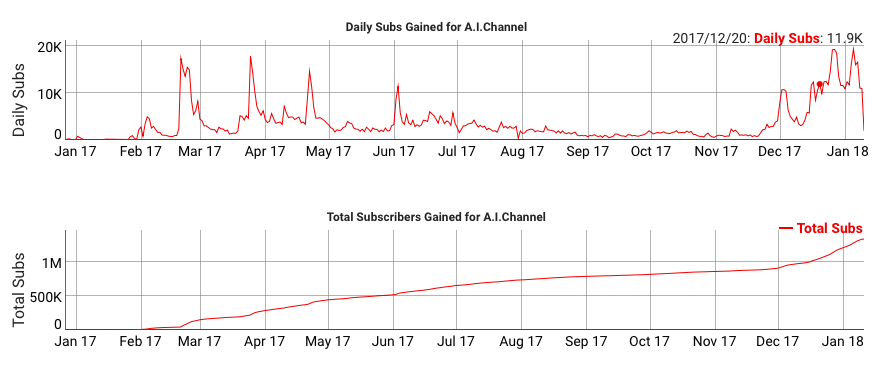

絆愛作為一個單獨的企劃無疑是成功的,這種成功直接反映在其頻道節節上升的訂閱數上。但是當我們將視線拉回從絆愛誕生到 VTuber 圈形成的這段歷史上,會發現一個看起來頗為古怪的情形。

自絆愛出道以來的很長一段時間裡,VTuber 這一概念創新並沒有吸引到多少人投身其中,幾個月內只有零星的 VTuber 出道。儘管絆愛的訂閱數扶搖直上,其他 VTuber 的訂閱數卻連一萬人都沒有。VTuber 作為一個話題,其吸引力似乎只在絆愛的身上被反映出來。

筆者要承認,在關注絆愛的幾個月之後筆者就已經對此感到厭倦,從一個不拉地補完絆愛的往期影片逐漸變成偶爾看一眼絆愛的頻道,終於最後完全棄之不顧。

然而,當筆者到了 2018 年 1 月偶然重新接觸到 VTuber 視頻,發現情況出現了劇變:VTuber 從零星幾個人變成了幾百人數的龐大群體!到底發生了什麼呢?原來在 2017 年 12 月,VTuber 頻道訂閱數和人數突然暴增,源源不斷的內容提供者參與進來,形成了一個不大不小的圈子,

VTuber 作為一種縮寫也是從這時起開始流行——大家如此頻繁地使用這個稱呼,以至於終於約定俗成了其縮寫形式。那麼,2017 年年末到底發生了什麼呢?是什麼原因引爆了 VTuber 這個概念,又是什麼讓 VTuber 圈真正形成?反過來說,為什麼自絆愛開始活動以來足足一年的時間裡,VTuber 沒有形成群體?

■ 我也可以成為她

2017 年 12 月 5 日,媒體撰稿人にゃるら在他的部落格「根室記念館」上發表了一篇名為「你知道虛擬口癖蘿莉狐娘 YouTuber 大叔嗎!?」(キミは「バーチャルのじゃロリ狐娘 YouTuber おじさん」を知っているか!?)的 VTuber 介紹日誌。

這篇日誌一經寫出,便在推特上迅速被傳播擴散,產生了巨大的影響力。以至於如にゃるら所言,在寫作日誌時其頻道訂閱數不過 300 人,而在更新日誌時訂閱數已經暴漲到 1 萬人,並且在 12 月 28 日突破了 10 萬人。

那麼這篇日誌介紹的 VTuber——「虛擬口癖蘿莉狐娘 YouTuber 大叔」(略稱為狐叔)是誰?

點開狐叔的第一個影片,在視頻的前幾秒觀眾會看到一個可愛的獸耳娘不知道在比劃些什麼,但是接下來的一瞬間,獸耳娘嘴裡居然冒出了大叔的聲音,並且自稱為「虛擬口癖蘿莉狐娘 YouTuber 大叔」。獸耳娘大叔感歎自己是頭一次對著攝像機自說自話,有點害羞和寂寞,並表示自己會繼續做影片。最後向觀眾揮手告別,但因為手部動畫還沒有做只好胡亂揮著不能動的雙手。

在第二個影片裡,獸耳娘大叔一上來就把上一部視頻裡決定好的名字(虛擬口癖蘿莉狐娘 YouTuber 大叔)直接省略了,然後直入主題:「人生真操蛋!」 原來獸耳娘大叔的本職是在便利商店做兼職,

製作這些 3D 環境動畫和模型與工作沒有任何關係,對社會沒有任何意義,人生中更重要的事情是在便利商店做清潔、結帳和被顧客大媽無視問候。接下來便是一連串對想做模型優化卻不太懂技術做不到的吐槽,和突如其來的熟練又富有細節的商店店員角色扮演。最後整個影片在大叔尷尬地自顧自開始玩不知道是什麼動畫的梗時就結束了。

如果讀者有看影片或者筆者的描述足夠還原,想必能夠理解這個獸耳娘大叔是多麼具有顛覆性。

前一節我們說到絆愛的核心構成在於「虛構角色闖入了現實話語場」這樣一種後設文本,這種構成對於初見者無疑具有極大的吸引力,然而也有其限制。

仔細想一想,如果說絆愛的吸引力來源於「活生生的二次元美少女」這一概念,那麼為了維持這種魅力便會構成「悖論」:絆愛既要打破現實與虛構的界線作為其魅力來源,又需要時刻給現實與虛構明確劃界來確保這一「打破」的魅力不會消失。

換言之,當我們觀看絆愛的影片,想到「二次元美少女居然可以如此鮮活」、「仿佛真實存在於我的身邊」而欣賞時,我們也就把她作為一個與我們不同的他者在看待。這也是為什麼絆愛明確表示自己不可以進入現實世界,也決不會混淆作為人工智慧的自己和作為人類的觀眾的原因。

因此我們就會理解為什麼在 VTuber 創世紀的頭一年,只有絆愛一家獨大。當我們看完絆愛的影片而進一步細想,會意識到這終究是一種單向溝通。絆愛勤奮地不停更新視頻給觀眾觀看,但我們對她其實一無所知。

一方面是為了方便展開進一步的企劃,給其設定太多內容反而是一種限制;另一方面是因為在這個可愛的二次元美少女的背後運營的是一個團隊,合情合理地,觀眾不被允許知道關於美少女角色背後聲優和製作相關的任何資訊。

如同本章開頭所述,我們可以將其視作一種迪士尼樂園機制的延伸。在這種機制中,VTuber 與觀眾之間是一種單向且不對等的關係。絆愛可以闖入現實來震撼我們,但我們卻不能做任何事情。

這種單向且不對等的思維是典型的企業思維,作為外國人我們尤其看到當以這一思維運作的 VTuber 遇上其粉絲出現了什麼樣的情況:去年 7 月,絆愛背後的團隊在處理中國字幕組的事件中,沒有一次對粉絲做出過任何形式的說明與回應。在這一事件中運營團隊無疑行使了其正當權利,但從另一個角度來說,也反映出運營者不知道如何應對支持絆愛的粉絲。

另一方面,儘管「活生生的二次元美少女」是一個富有吸引力的概念,但就像輝夜月的策劃者所說,「……但最後決出勝負的還是本身的內容。從這部分開始就會變得困難,「虛擬 YouTuber 這個東西好新穎啊!」、「二次元的在動啊!」這些最開始的關注點都會變得淡薄,繼續下去就是靠純粹的內在魅力決勝負了。」

「二次元在動」無疑是一個巨大的魅力點,但當新鮮感過去,吸引觀眾的更多是 VTuber 的長期、內在的魅力。因此我們就能理解,為什麼絆愛和貓宮(貓宮ひなた)可以迅速獲得大量的路人粉,這便是她們的屬性被特化得到的「第一眼的吸引力」(「活生生的二次元」和「高玩戰鬥美少女」)。

當絆愛將 VTuber 概念與自己捆綁在一起時,VTuber 的概念吸引力便成為了絆愛的特權,其他 VTuber 後繼者難以分享概念本身所具有的魅力,只會被當做「人工智障愛醬」的跟風者。直到現在這種權力關係依然反映在各個平台上的觀眾評論中,比如將沒有 AI 設定的 VTuber 也都稱作 AI, 「AI 村裡最能打的」、「又一個人工智障」等等評語開始大量出現。

上圖是被稱作 VTuber 四天王之一的電脳少女シロ(略稱為組長),從 2017 年 6 月 28 日才開始活動,一年之後已經有 50 萬人左右訂閱,但其頻道於 2017 年 10 月 3 日時僅有 1000 人訂閱,直至 11 月 12 日才達到 3000 人,而絆愛主頻道的訂閱數在 2017 年 9 月 16 日便突破 80 萬大關。

看完上面的數字再回來看看狐叔,便會理解到狐叔在 VTuber 的歷史進程中具有多大的重要性。

絆愛為了維持其吸引力必須堅守她人工智慧二次元美少女的設定,而狐叔在第一號影片中就直接道出作為「中之人」的感受——面對攝像機自言自語的感到很奇怪,在第二個視頻甚至更進一步披露了自己在現實中的工作;

而絆愛的美少女形象伴隨的是女性聲優以可愛的聲音為其配音,同時期其他女性形象 VTuber 也要麼為女性聲優配音,要麼是男性使用變聲器和 Voiceroid(語音合成軟體)配音,而狐叔則直接以未經過任何處理的本音說話,用的卻是獸耳娘形象。絆愛的生成機制是以聲優扮演美少女角色,狐叔居然將其顛倒,反諷般地用獸耳娘來扮演自己便利店店員的現實身份。

直到今天,我們都可以說狐叔是 VTuber 圈中的一個異類,一位從出道開始就完全沒有進行角色扮演,直言 YouTube 活動對自己的現實生活沒有意義的 VTuber,一位為了在找工作時給自己的簡歷添彩而進行 VR 活動的 VTuber,一位熱衷於評論 VTuber 圈、普及 VR 知識、將新人引領入門的 VTuber。

也正因為狐叔勇於吃螃蟹(編按:意指第一個勇於嘗試新事物者,典出魯迅)又集顛覆性於一身,才讓一般觀眾真正從對絆愛的觀念中脫出——VTuber 不需要是女性,也不需要是專業聲優,甚至不一定是虛擬角色,更不必是企業。

作為男性卻想成為美少女?沒問題!不懂 VR 技術不會做模型?現在就去學!VTuber 活動與你的現實身份無關,不論在現實中你是什麼樣的人(「人生真操蛋!」),虛擬實境都會給你提供重新塑造自我的機會。只要你真的想,付出一定的努力與金錢,個人也完全可以成為 VTuber。

在這種意義上,狐叔化身為個人勢 VTuber 的夢想具現,成為了所有個人勢 VTuber(即非企業、個人運營的 VTuber)的指路燈。

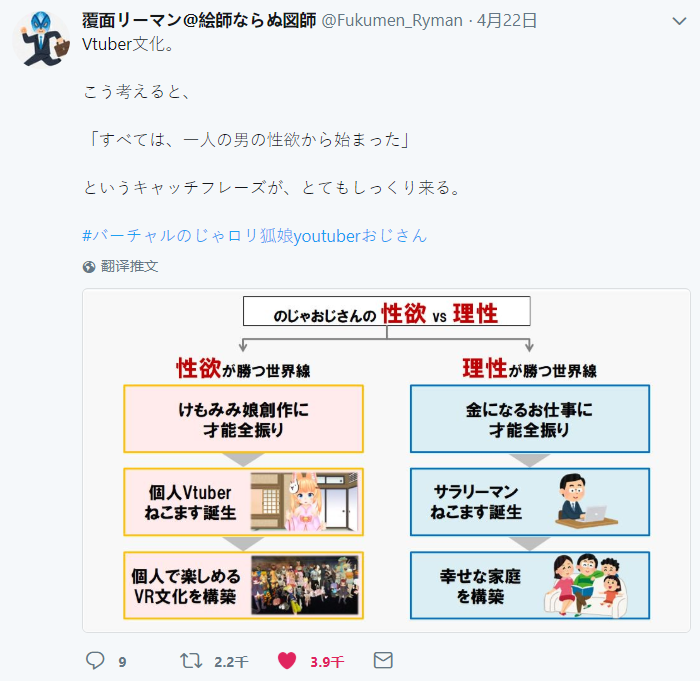

在推特上以製作 VTuber 分析圖表而為愛好者所熟悉的覆面リーマン便這樣調侃道:「所謂的 VTuber 文化,這麼一想,一切都是從一個男人的性欲開始的」這樣的標語非常合適。雖然有些誇張的成分,不過如果狐叔沒有因為對獸耳娘的性欲成為 VTuber,想必個人勢的爆發會被推後很長時間吧。這可以說是對於狐叔或是個人 Youtuber 風潮一個很深入的評論。

VTuber 圈形成需要什麼?自然是作者和觀眾。然而在絆愛一家獨大的情況下,企業勢的後繼者已經證明了想要在這個領域得到成果,必須要具有與絆愛抗衡的實力,不然只會活在絆愛的陰影中。改變單向與不對等關係需要什麼?狐叔向我們提供了一個答案——如果不能改變關係,就改變身份。絆愛是 VTuber,那麼我也要去當 VTuber!

另一方面,作為一般人的觀眾聽到 VTuber 的第一反應自然是絆愛,絆愛對我們來說是一個有趣又獨特的角色,但和我們沒有真正的關係。如果要讓一般人也能夠成為 VTuber、想要成為 VTuber,就必須要改變絆愛帶來的 VTuber 觀念,讓這個概念真正對一般人產生創作吸引力。

能夠與絆愛相抗衡的企業(Mirai Akari)、具有萬里挑一魅力的個人(輝夜月&組長)、改變既有 VTuber 觀念的事件和真正激勵了個人勢發展的一般人(狐叔)。這些 VTuber 共同構成了 12 月份大爆發的基礎。

而他們就是 Virtual YouTuber 四天王。

以收集情報、準確分析和預測業界動向聞名的 VTuberさはな 在 12 月的 VTuber 大爆發事後的一期視頻裡,向觀眾回顧自己成為 VTuber 的來龍去脈。第一波衝擊來自於在 niconico 動畫看到了絆愛的怪獸先輩轉載視頻(niconico 動畫對於 VTuber 觀眾的影響是12月大爆發的一個主要原因。

關於這點本文沒有提及,在木村すらいむ的《バーチャルYouTuber文化論》中已經有詳盡說明),第二波衝擊來自於にゃるら寫的狐叔介紹,意識到一般人也可以成為VTuber。第三波衝擊是輝夜月。本文對於輝夜月強大的個人魅力也很難加以說明,沒有看過的讀者不妨點開視頻,一看便會清楚

下篇將討論虛擬偶像的內涵與外圍擴大,以及如何創作上的限制與商業操作。

【編按】

本系列文章或許是目前華文世界中,關於廣義虛擬偶像、Virtual YouTuber 中最詳盡的一篇。由鮮奶餅乾著作,台灣影評人湯以豪編校完成。由於本文超過二萬餘字,加上諸多解釋,屬於研究論文之寫作,實不適合於網路一般 F 或 E 型閱讀,故拆分成三篇加以發表,特此說明。

作者|鲜奶饼干(其他作品請見個人頁面:https://bgm.tv/user/247109)

編輯校對|湯以豪(筆名焚紙樓,臺灣評論人,其他作品請見個人頁面:https://www.facebook.com/TangYiHao3)

出處:

輕之文庫

上篇載於:https://www.bilibili.com/read/cv718827

中篇載於:https://www.bilibili.com/read/cv753369/

下篇載於:https://www.bilibili.com/read/cv759721